前言

自序

第一部分 在集中营的经历第二部分 意义疗法

追求意义

存在之挫折

意源性神经官能症

心理一动力

存在之虚无

生命之意义

存在之本质

爱之意义

苦难之意义

次临床的问题

意义治疗的心理剧

超级意义

生命之短暂

作为一项技术的意义疗法

集体性神经官能症

对泛决定论的批评

精神病学的信条

精神病学的重归人性化

写在后面的话

后记

1、意义,能让人从苦难中超脱,在平凡中绽放

Hi,好久不见啊,我回来了。

我先问同学们一个问题,是不是很多人都和我一样会有这样的感受,我们每天忙着工作、忙着社交、忙着吃饭、甚至是忙着娱乐,而忙忙碌碌一段时间之后却回首四顾心茫然,顿时感觉自己的忙碌似乎是毫无意义的,有没有这样的感觉?心内被猛然泛起的意义焦虑烫伤。

▌虚无的时代

对于自我价值的感知,对自身意义的追寻是我们固有的本能,它是幸福的来源,也同样会是焦虑的来源,这并不奇怪。

同学们可能想象不到,对于囚徒来说,最大的折磨都不是鞭打的和重体力劳动,而是让他们去做那些明显毫无意义的事情。比方说把一堆石头从东搬到西,再从西搬回东,或者是把一片土地挖开再填上,填上再挖开,如此反复。没有监狱会这样干,因为这会让囚徒的精神急速崩溃,导致根本无法管理。

我们经常都会听到这样的感叹,说我们正在经历一个虚无盛行,意义逐渐消失的时代,这也确实是我们的切身感受。

把我们一天的生活摊开来看看:

有早上被闹铃中断的美梦;

有拥挤得灵魂出窍的地铁;

有需要动用忍耐力才能挺过去的8小时工作;

有必须保证自己不迟到才能应对的从来都不会迟到的账单;

有让你傻笑了几小时但最后完全想不起来自己笑了些啥的短视频;

有美轮美奂到不可思议不禁令你心生羡慕的别人的朋友圈;

有偶尔晚上想要思考一下我活着的意义却突然一个声音说这么晚了还不睡觉你明天是不想上班了吗的灵魂拷问。

生活如果像这样日复一日的进行下去的话,那想不焦虑也确实挺难的。于是大多数人把自身的意义体现在追求公司领导的认可、追求周围朋友的认同、追求朋友圈和短视频的点赞数。这样向外寻求自身意义,会自然而然的促使他在社交平台上刷存在感,在不如自己的人那里刷优越感,因为这是他体会自身价值的难得机会。

但是这样在别人身上寻找自身价值,存在一个致命的缺陷,就是我们的内心是被外在力量充盈起来的,而当遇到领导批评,周围人的否定,下属的顶撞或者是来自网上陌生人的谩骂,都会被瞬间激怒或者陷入到深度自我怀疑当中。

在别人那里寻求自身的价值,必然都是暂时的,一旦当外在的肯定消失,我们的自身价值也随之消解,结果就是内心世界的坍塌,留下的这片断壁残垣会让我们无法自持。

在阿瑟·米勒的剧作中有这样一幕,讲的是二战时期,一位中产阶级的绅士,向占领他所在城市的纳粹军官出示自己的各种荣誉证书,包括自己的大学毕业证、杰出市民推荐信等等。纳粹军官问道:“这就是你所有的东西吗?”绅士点点头。军官立即把这些东西撕碎丢进了垃圾桶里,并告诉他:“好了,你现在什么都没有了 。”这位绅士在瞬间就崩溃了,因为对他而言,自己的尊严依存于他人的尊重,当外力的支撑消失,他的内心世界也就彻底坍缩了。

▌意义带来价值和幸福

对于很多同学来说,占用我们生活绝大部分时间的工作,只是生活的前置广告,为了给自己的生活提供必要的经济支持,所以我不得不忍受它,因此它是生活正片前面那个无法删除的片头广告,令人厌烦。

就拿前段时间热议的互联网公司的996工作制来说,对于把工作当做生活的片头广告的人来说,这简直就是丧心病狂的残酷剥削。但是我们站在把工作本身就当做生活,当做生命意义和奋斗目标的创业者来说,他们当然不会在乎什么996,因为全情投入他们都是007的工作模式,而且他们能从中获得足够的价值感与幸福感。

而大量的因为生活所迫,不得不被动接受996工作制的人是值得同情的,因为他们现在选择被动的接受,就已经意味着在可见的未来他们是不会拥有选择的权利的。更加重要的是,如果这个生活的片头广告对他们来说永远都是没有意义,那会因为无法删除,而让他们倍感痛苦。

这难道不是一件很有趣的事情么?同一个工作,有的人因此获得了幸福而有人却要因此忍受痛苦。

有的同学可能会说,这不是废话么?老板拿的钱多,当然愿意拼命干活,作为员工就拿这么点工资,当然不愿意,他给足够高的加班费试试,我能加到他破产。

事实真的是这样吗?前几天我女儿乐乐上幼儿园,孩子家长被召集到一起参加培训,授课的是我们当地高校的教授。他说他们学校里有名大学生,第一次谈恋爱,就因为失恋,从宿舍楼上跳了下去。

我们都会觉得,这个傻孩子,屁大点事儿,真是可惜。讲授也说,这是你第一次失恋,等到你第7次失恋的时候,如果你还想死的话,我就陪你一起去死。因为在旁的所有成年人都能笃定,等到那时候,他远比现在要成熟,就不可能再做这样无知的选择。

但是就在那个孩子纵身一跃的时候,他确实是坚信这段恋情就是我生命的全部。我们因为经历得比这个孩子多一点点,所以会为他感到不值。那同样的道理,我们坚守着自以为是代表着全部意义的那些东西,当然也有人站在高处,洞若观火的看着我们,露出轻蔑的表情,为我们感到不值。

说只要加班工资足够高就能加到老板破产的人,其实不也就和这个令人惋惜的孩子一样,陷入到了同一种困境吗?你的声嘶力竭,在别人看来却是那么不值一提。

现在回想当年青涩年少时的感情,就算当初再怎么撕心裂肺,现如今也都能换来会心一笑。同一件事情,境遇不同,着眼的高度不同,赋予的意义不同,那最终给我们的感受也就尽然不同。

我们知道有很多人老一辈的人,他们一旦退休就失去了对生活的热情,工作使他们的生活有意义,甚至是他们生活唯一的意义来源,而一旦没有了工作,他们因“无所事事”而愁眉苦脸。

与此相反,我们还知道有一些人,有意义支撑着他们勇于挑战那些持久的困境。就像是身患重病的病人,无论是为了获得更多与家人在一起的时光,还是期待现代医学的进步让自己能够治愈,任何一个活下去的理由都能支撑他们忍受病痛的煎熬,让他们能够承受住这样活下去的方式。

我们每个人在未来的一生中,大概率都会遭遇不幸与痛苦,可能是一场意外让我们身边重要的人离去,可能是一次家庭变故,让我们丧失了对生活的信心,又或者是工作或者人际关系上的不顺令我们备受打击,也可能是一场大病,带走了前半生所积累的一切。

不管怎么样,人生就是有起有伏,生活就是得失相伴。所以平安、健康才会让我觉得是这个世界上最美好的祝福。

我们一定需要找到应对它们的办法,我们需要知道自己正在经历的一切,如果你对它充满仇恨,它就会用令你痛苦的方式加倍奉还,而如果你赋予它们足够的意义,那它们也会回馈给你相称的存在感与价值感。

▌《活出生命的意义》

我们说到这么多,怎么还没讲到要解读的书呢?其实我一直都在说,在之前的讲述中我16次提到了“意义”这个词。我们从今天开始要聊的这本书叫做《活出生命的意义》。

从书名来看似乎散发着一股浓浓的鸡汤味,但其实它非常的沉重。作者用自己的亲身经历讲述了一个人即便在极端的苦难环境下,也能凭借对于意义的追寻,把自己超拔解脱出来的事实,其中承载了对于生死、自由、责任、爱和希望的哲思。

《意义》是一本在世界范围内影响力异常巨大的心理学著作,感动和激励了无数的人,被美国国家图书馆评为最具影响力的10本书之一,更是美国大部分高校要求学生的必读书目。这本书从二战结束后第一次出版到现在已经用英文印刷了100多版,同时被翻译成21种语言在全世界传播,销量超过千万。

《活出生命的意义》这本书的作者叫做维克多·弗兰克,他是20世纪的一个奇迹。原本是一位心理医生,在二战的时候,作为奥地利犹太人,没能逃过席卷整个欧洲的纳粹种族灭绝运动,全家都被抓进了纳粹集中营,他的父母,妻儿全部死在了集中营里,这对于奇迹般存活下来的弗兰克来说是何等的伤害与痛苦。

战争结束,离开集中营之后,他承受着这样巨大的痛苦,用9天的时间就写下了这本书。其实他一生中出版了30多本著作,但是恰恰是这本他原本打算匿名出版的小册子,给他带来了极大的成功。

所以,他后来在哈佛和斯坦福担任教授,并且在全世界游历讲学的时候,他再三的叮嘱自己的学生:“不要只想着成功,你越想成功,就越容易失败。成功和幸福是一样的,可遇而不可求。他是一种自然而然的产物,是一个人无意识的投身于某一个伟大事业时所产生的衍生品,或者是为他人奉献时的副产品。

希望你们的一切行为能服从自己的良心,并用知识去实现它。总有一天你会发现,当然是相当长的一段时间之后你会发现,正是由于你的这种不关注,成功将降临于你。”对于弗兰克的教诲,我深以为然。

之所以弗兰克被称为20世纪瑰宝级的人物,不仅仅是因为他经历了地狱般的纳粹集中营生活,并且把它们记录了下来,更是因为他作为一名心理学家,把自己和狱友当做观察样本,进行心理学的研究和分析,我想这应该是一件绝无仅有的事情吧。最后,弗兰克把自己的经历与学术相结合,开创了“意义疗法”,简单来说就是无论你处在怎样的痛苦之中,都一定能找到绝处再生的意义,然后让这个意义支撑你走下去。

在这本书里面,弗兰克很少谈及集中营里那些令人战栗的残暴与恐怖,而是更多的谈论了那些促使人坚强活下去的勇气。“知道为什么而活的人,便能够生存”弗兰克很欣赏尼采的这句话。在集中营里,很多人都不是被纳粹杀死的,而是自杀或者是完全放弃了活着信念紧接着便很快就死于疾病。而那些对未来还所期待,还拥有勇气的人,才有可能成为幸存者。

弗兰克的所作所为足以证明,人的内在力量可以改变其外在的命运,他用自己的亲身经历向我们展示了一个强有力的观点:尽管外界的力量能夺走你的一切,但它唯一无法剥夺的,是你选择如何应对它的自由。我们无法控制生命中会发生什么,但我们可以控制面对它时,自己内心的情绪与采取的行动。

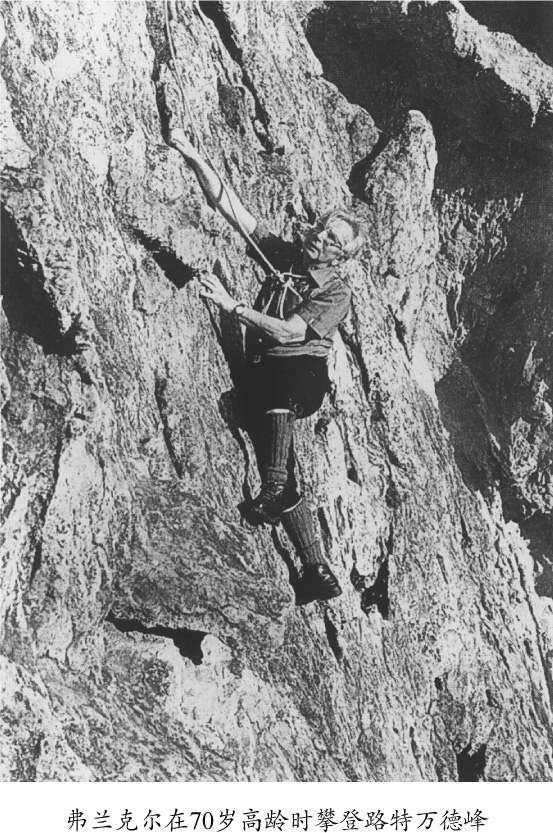

弗兰克一直到1997年,92岁高龄的时候才因心脏衰竭去世。他一生对于体验自己的生命都抱有极大的热情。他从小就喜欢攀岩,一直攀到80岁。我在公众号本期节目的图文里放了老人家70岁高龄,带着绳索攀登路特万德峰的照片。你在公众号回复“意义”两个字,也能看到它。他67岁还去学习驾驶飞机,并且在几个月之后还真就拿到了飞机驾照。

或许就是这对于生命的极大热情,才成就了弗兰克这奇迹般的一生。同时他用自己的生命历程为无数的人在黑暗中点燃了一盏灯火。

有一位非常年轻的以色列士兵,他在战争中失去了双腿,从此一蹶不振,一度想要自杀,周围人用尽办法都没能让他从抑郁中走出来。可后来有一天,他突然充满活力的出现在大家面前,脸上笑容灿烂,就像换了一个人似的。在所有人惊讶的问发生了什么事情的时候,小伙子微笑着拿出了一本希伯来文的《活出生命的意义》,这本书激励了他,弗兰克的意义疗法治愈了他的心灵。

还有一次是弗兰克收到了一封信,寄信的人之前是一名潜水运动员,但是在17岁那年出了训练事故,导致四肢瘫痪,他仅仅能用嘴叼着一根木棍敲击键盘打字。即便这样,他还参加了大学的远程试听课程,希望有朝一日能够成为一名心理学家。因为他想要像弗兰克一样的帮助别人。他告诉弗兰克说,我怀着极大的兴趣读了《意义》这本书,与你所遭遇的事情相比,我的困境不值一提。这本书我读了4遍,每一遍都会有新的感悟。曾经我也活在痛苦之中,现在我找到了新的意义,获得了生活的力量。

晚年的弗兰克,在大学里做演讲,有人请他用一句话概括他自己生命的意义。于是他把答案写在了一张纸上,然后抬头让学生们猜猜自己写下了什么。有位同学的回答让弗兰克大吃一惊,他说:“您生命的意义在于,帮助他人找到他们生命的意义。”弗兰克说:“没错,一字不差。”

在弗兰克逝世后,有人这样评价他:“英雄稀有,他静静的出现发光,在世界上留下印记,当他们逝去之后, 作为整体的人性,已变得再不一样了。”

《活出生命的意义》这是一本每个人都应该读的书,弗兰克的经历可以给我们带来很多的启迪。就算在最最极端的情况之下,我们都还拥有自由选择的权利。苦难的降临我们是无法阻止的,它虽然可能使我们暂时屈服,但没有什么能够阻止我们去追寻生命的意义,去重获希望。

还有,像我们这期节目开头所说的那些,对于更多并没有在承受痛苦,而是深陷在虚无之中,浑噩度日的同学,意义可以点亮我们平庸的生活,努力去发觉自己生命中的意义,这是超脱在金钱物质之上的更高层级的追求,这就像世界正在被暴雨阴霾笼罩,而如果我们能腾身浮云之上,那眼前出现的则是澄澈蓝天,满目霞光。

我相信,《活出生命的意义》一定能帮到你,因为他真的有帮助到我。从下期节目开始,我们一起来聊维克多·弗兰克的故事。

我爱太极

我爱太极